1. Cultura

Clifford Geertz concluye "Juego profundo: notas sobre la riña de gallos en Bali", publicado por primera vez en 1972 en la revista Daedalus, afirmando que la cultura es un texto, cuya interpretación puede descubrirse realizando trabajo de campo etnográfico en la sociedad en la que ha sido escrito.

|

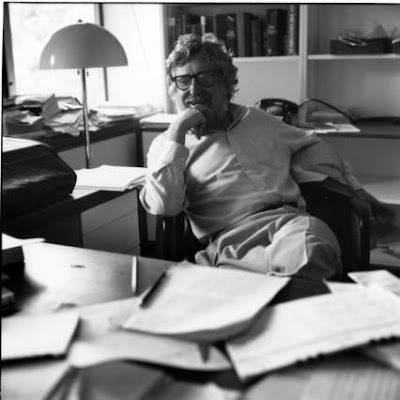

| Clifford Geertz en su despacho. Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA, 1981. Fotógrafo: Herman Landshoff |

"La cultura de un pueblo es un conjunto de textos. (…) Las

sociedades contienen en sí mismas sus propias interpretaciones. Lo único que se

necesita es aprender la manera de tener acceso a ellas".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Juego profundo":

372.

En el capítulo introductorio de su libro La interpretación

de las culturas (1973), titulado "Descripción densa: hacia una teoría

interpretativa de la cultura", explicita las bases conceptuales de lo que

puede considerarse su programa de investigación. En este texto:

- define el concepto de cultura desde la perspectiva de la antropología interpretativa,

- aclara qué es la etnografía y de qué manera contribuye al conocimiento o interpretación de las culturas haciendo "descripciones densas",

- y expone cómo se puede llevar a cabo el desarrollo de la teoría antropológica.

Para Geertz, la cultura no es:

- una realidad "superorgánica" (lo que equivale a reificarla)

- conductas institucionalizadas (lo que implica reducirla)

- estructuras psicológicas (lo que supone psicologizarla)

- sistemas simbólicos "en sus propios términos", (lo que conlleva esquematizarla).

La cultura es el contexto dentro del cual tienen significado —son interpretados por los actores sociales y pueden ser interpretados por el antrópologo o la antropóloga— los acontecimientos sociales, los modos de conducta, las instituciones y los procesos sociales.

"El concepto de cultura que propugno (…) es

esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un

animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que

la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por tanto,

no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa

en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando

expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Descripción

densa": 20.

La interpretación de las expresiones sociales enigmáticas a

las que se refiere Geertz es la etnografía.

2. Etnografía

La etnografía consiste para Geertz en realizar "descripciones densas". Toma la expresión del filósofo del lenguaje Gilbert Ryle, así como uno de los ejemplos con los que ilustra el concepto: la diferencia que hay entre un guiño entendido como el cierre momentáneo de un ojo (reflejo o voluntario, eso es lo de menos) y el mismo gesto cargado de significado (un acto comunicativo) en un contexto social dado. En este segundo sentido un guiño puede ser: un gesto de complicidad entre amigos, una burla, un ensayo, un engaño, etc. La primera descripción sería superficial, mientras que el resto configurarían una descripción densa. Los seres humanos viven envueltos en tramas de significación (culturas), que deben interpretarse para entender sus actos.

|

| Clifford Geertz. Fotógrafo: Paul Hyman. |

Geertz intenta aclarar el concepto de descripción densa

utilizando un ejemplo que extrae de sus propias notas de campo, tomadas durante

una de sus estancias en Marruecos. Se trata del relato que le contó un

informante (puede que el propio protagonista de la historia o alguien a quien

éste se la contara) de un suceso acontecido en 1912, y que Geertz recopiló en

1968.

En la época en la que sucedieron los acontecimientos los

franceses no podían garantizar la protección y seguridad de los comerciantes en

algunas áreas beréberes, de manera que estos todavía tenían que confiar en los

pactos tradicionales con los jeques locales, aunque hubiesen sido abolidos

legalmente, para defender sus derechos. En ese contexto se produjo la siguiente

historia:

Unos beréberes asaltaron una noche a un comerciante judío

local, llamado Cohen, mientras se encontraba acompañado por otros dos

mercaderes judíos forasteros. En el asalto los dos acompañantes de Cohen fueron

asesinados, pero él logró huir. Se dirigió al comandante francés local y le

demandó que exigiese una compensación a los asaltantes por los perjuicios que le

habían ocasionado, aplicando la ley tradicional beréber. El comandante francés

le respondió que no podía hacer nada, ya que la tribu a la que pertenecían los

asaltantes no estaba bajo su control. Finalmente Cohen logró movilizar por su

cuenta unos aliados locales y juntos lograron apoderarse de los rebaños de la

tribu de los ladrones, obligándoles a negociar una compensación por los daños

sufridos. De esta manera Cohen obtuvo 500 ovejas. Al regresar al poblado con el

rebaño, los franceses pensaron que era un espía al servicio de los beréberes

rebeldes. Así que lo detuvieron y le incautaron las ovejas.

| |

| Sefrou, Marruecos, 1969. Fotógrafo: Paul Hyman. |

Como bien señala Geertz, lo que encontramos en este texto es una interpretación de una serie de interpretaciones, de las cuales la última sería la que yo mismo acabo de hacer de la interpretación del propio Geertz, ya que ni siquiera he citado literalmente el texto que aparece en su ensayo. En cada una de las interpretaciones puede cambiar el sentido de los interpretado, como ocurre por ejemplo en la interpretación que hace Adam Kuper de este mismo texto en su libro Cultura. La versión de los antropólogos (2001: 131 y ss.), cuando deja de considerarlo como una interpretación y lo analiza como si fuera reflejo de hechos históricos. El propio Geertz induce a dicha confusión cuando da a entender que a través del análisis interpretativo podemos recorrer la cadena de interpretaciones y desentrañar cómo ha sido elaborada:

"El análisis consiste pues en desentrañar las

estructuras de significación (…) y en determinar su campo social y su alcance.

Aquí, en nuestro texto, ese trabajo de discernir comenzaría distinguiendo las

tres diferentes estructuras de interpretación que intervienen en la situación,

los judíos, los beréberes y los franceses, y luego continuaría mostrando cómo

(y por qué) en aquella época y en aquel lugar la copresencia de los tres

elementos produjo una situación en la cual el sistemático malentendido redujo la

forma tradicional a una farsa social. Lo que perjudicó a Cohen y junto con él a

todo el antiguo esquema de relaciones sociales y económicas dentro del cual él

se movía, fue una confusión de lenguas".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Descripción

densa": 24.

La nota de campo de Geertz contiene una narrativa, un hecho

(el único claramente discernible) identificable en virtud de su estructura

lingüística. Podemos suponer que el autor de la narrativa fue Cohen, ya que es

el protagonista del relato de vida. Su autoridad para referir los

acontecimientos narrados no sólo descansaría en su carácter de testigo de los

mismos, sino en una de las evaluaciones que contiene el propio relato, a saber,

su conocimiento de las distintas lenguas que hablan los diferentes protagonistas

del embrollo: beréber (tamazight), árabe y francés. Geertz se encargó de

anotar en su cuaderno de campo que Cohen hablaba "fluidamente el

beréber", confiriéndole de esta manera los máximos poderes

interpretativos.

Se puede aceptar que esta narrativa sirva para ejemplificar

el entramado de significaciones que hay detrás de una acción social, pero no

que los comentarios de Geertz agoten sus posibles interpretaciones y, por

tanto, constituyan una descripción densa. Por ejemplo: Geertz no dice nada

acerca del uso social de esta narrativa en la comunidad donde ha sido

recopilada, ni del empleo que hacen de ella los individuos que la cuentan, ni

siquiera de la validez y representatividad de los valores que encierran las

costumbres narradas. En definitiva, para esclarecer su significado, y poder

realizar una descripción densa, se requeriría de una mayor y mejor

contextualización sociocultural de la narrativa.

Geertz tiene razón cuando afirma que las descripciones

densas, las etnografías, son producto del trabajo de los antropólogos y las

antropólogas, a saber, interpretaciones de interpretaciones.

"Las descripciones de la cultura de beréberes, judíos o

franceses deben encararse atendiendo a los valores que imaginamos que

beréberes, judíos o franceses asignan a las cosas, atendiendo a las fórmulas

que ellos usan para definir lo que les sucede. Lo que no significa es que tales

descripciones sean ellas mismas beréberes, judías o francesas, es decir, parte

de la realidad que están describiendo; son antropológicas pues son parte de un

sistema en desarrollo de análisis científico. Deben elaborarse atendiendo a las

interpretaciones que hacen de su experiencia personas pertenecientes a un grupo

particular, porque son descripciones, según ellas mismas declaran, de tales

interpretaciones; y son antropológicas porque son en verdad antropólogos

quienes las elaboran".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Descripción

densa": 28.

En este sentido,

"la antropología existe en el libro, en el artículo, en

la conferencia, en la exposición del museo y hoy en día a veces en la película

etnográfica".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Descripción

densa": 29.

Lo que no se entiende bien es su afirmación de que los

nativos hagan interpretaciones de primer orden, porque interpretan su propia

cultura. A través del ejemplo de la narrativa de Cohen, hemos visto que las

interpretaciones nativas muchas veces también son reinterpretaciones, en este

caso de relatos previos que se van sucediendo hasta llegar a los

acontecimientos narrados e interpretados por primera vez.

3. Teoría antropológica

Geertz piensa que una teoría general de la interpretación

cultural es una quimera, ya que la antropología se desarrolla teóricamente

mediante la elaboración de descripciones densas de los fenómenos

socioculturales. Desde esta perspectiva, la única alternativa viable para

desarrollar teorías antropológicas es la inferencia teórica, a saber, analizar

las consecuencias teóricas de los conocimientos obtenidos en un estudio de

caso(s).

"Generalizar dentro de casos particulares se llama

generalmente, por lo menos en medicina y en psicología profunda, inferencia

clínica. En lugar de comenzar con una serie de observaciones e intentar

incluirlas bajo el dominio de una ley, esa inferencia comienza con una serie de

significantes (presuntivos) e intenta situarlos dentro de un marco inteligible.

Las mediciones se emparejan con predicciones teóricas, pero los síntomas (aun

cuando sean objeto de medición) se examinan en pos de sus peculiaridades

teóricas, es decir, se diagnostica. En el estudio de la cultura los

significantes no son síntomas o haces de síntomas, sino que son actos

simbólicos o haces de actos simbólicos, y aquí la meta es, no la terapia, sino

el análisis del discurso social. Pero la manera en que se usa la teoría

—indagar el valor y sentido de las cosas— es el mismo".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Descripción

densa": 36.

Geertz piensa que las teorías antropológicas no pueden ser

en ningún caso predictivas, debido a la naturaleza de los materiales y los

procedimientos metodológicos con los que se tienen que hacer. Esto hace que la

antropología esté siempre abierta a la posibilidad de nuevas interpretaciones

teóricas.

"El marco teórico dentro del cual se hacen dichas

interpretaciones debe ser capaz de continuar dando interpretaciones defendibles

a medida que aparecen a la vista nuevos fenómenos sociales. (…) En cada estudio

no se crean de nuevo enteramente las ideas teóricas; (…) las ideas se adoptan

de otros estudios afines y, refinadas en el proceso, se las aplica a nuevos

problemas de interpretación. Si dichas ideas dejan de ser útiles ante tales

problemas, cesan de ser empleadas y quedan más o menos abandonadas. Si

continúan siendo útiles y arrojando nueva luz, se las continúa elaborando y se

continúa usándolas".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Descripción

densa": 37.

4. Gallos y balineses

Un ejemplo de descripción densa más elaborado lo encontramos

en el análisis que hace Geertz de la riña de gallos en Bali.

"En la riña de gallos, el balinés forma y descubre su

temperamento y al mismo tiempo el temperamento de su sociedad".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Juego profundo":

371.

A primera vista, una pelea de gallos balinesa es un

enfrentamiento entre dos de estos animales, pero quienes se enfrentan en

realidad, según Geertz, son hombres (los gallos representan hombres y grupos)

que rivalizan (simbólicamente) por prestigio social. Esto es algo que se puede

apreciar en el sistema de apuestas que se realizan en torno a la riña.

Hay dos tipos de apuestas: una central, que se tiene lugar

entre personas principales (los dueños de los gallos), y múltiples apuestas

periféricas, que se realizan entre el público. La primera es elevada y el resto

menores. La primera es colectiva (la realizan coaliciones de personas) y las

otras individuales. La primera se lleva a cabo entre las partes con la única

mediación del árbitro y las segundas son públicas. La primera es pareja, y las

otras suelen ser desiguales. Cuanto más alta es la apuesta central, más

equilibrada es la riña, mayor es el número de apuestas periféricas y menor su

desigualdad.

"La parada central "determina el juego" o, quizá

sea mejor decir, lo define, y señala lo que, siguiendo una idea de Jeremy

Bentham, llamaré su "profundidad".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Descripción

densa": 354.

Geertz señala que llegó a esta conclusión después de

observar numerosas riñas, analizar las explicaciones que le dieron los propios

balineses sobre estos asuntos, y recopilar y examinar datos sistemáticos acerca

de ellos.

The cookfight (Judd T. Marrs, 1996)

5. Juego

Geertz toma prestada la expresión "juego profundo"

(deep play) del filósofo utilitarista Jeremy Bentham, pero la utiliza en un

sentido metafórico. Un "juego profundo", para Bentham, es aquel en el

que los riesgos que se corren son tan grandes que resulta irracional

practicarlo. Un comportamiento así es, desde un punto de vista utilitarista,

temerario e inmoral, por lo que, la sociedad debe prohibirlo. Geertz, sin

embargo, no considera que las apuestas en las riñas de gallos sean conductas

temerarias desde un punto de vista económico, que puedan llegar a arruinar a

las personas que las realizan. El riesgo que se corre en estos lances es

simbólico y su alcance moral. Lo que se pone en juego públicamente en las riñas

de gallos, de manera simbólica y no real, es el estatus de los contendientes,

su prestigio.

"En los juegos profundos, en los que se apuestan

grandes cantidades de dinero, lo que está en juego es algo más que las

ganancias naturales: la consideración pública, el honor, la dignidad, el

respeto, en una palabra (…) el estatus. Pero el estatus está en juego

simbólicamente, pues (salvo en unos pocos casos de jugadores viciosos

arruinados) el estatus no se altera por la obra del resultado de una riña de

gallos; es sólo, y eso momentáneamente, afirmado o afrentado".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Juego profundo":

356.

Geertz dedica cuatro páginas a enumerar "hechos"

que apoyan (confirman) su tesis de que la riña de gallos es una dramatización

de intereses de estatus. Al final los resume en un paradigma formal que enlaza

la igualdad y nivel del estatus de los contendientes con la profundidad de la

pelea, y ésta última con los siguientes factores:

- la identificación entre el gallo y su dueño,

- la calidad e igualdad de los gallos,

- la emoción suscitada por la pelea,

- el tamaño y número de las apuestas central y periféricas y las diferencias entre las últimas,

- la solvencia y estatus de los dueños y apostantes de los gallos.

6. La matriz social

Al igual que ocurre con la interpretación de los símbolos en

la obra de Victor Turner, lo que da cuerpo y verosimilitud a la interpretación

de Geertz de la riña de gallos en Bali es su conocimiento de la estructura de

esa sociedad, a la que se refiere como "matriz social".

"La riña es (…) una simulación de la matriz social, el

sistema de grupos transversales, superpuestos y muy corporativos —aldeas, grupos de parentesco, sociedades de irrigación, congregaciones de los

templos, "castas"— en el que viven sus devotos".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Juego profundo":

358.

Geertz describe someramente la estructura de la aldea en la

que hizo su trabajo de campo, situada en la región de Klung-kung, en el sudeste

de Bali: Tihingan.

"Primero, la aldea está dominada por cuatro grandes

grupos en parte endogámicos por la línea paterna que se hallan en constante

rivalidad y que forman las principales facciones de la población. A veces se

agrupan dos contra dos y generalmente dos más importantes contra los dos más

pequeños a los que se unen las personas que no están afiliadas a ninguno de los

dos grupos. A veces operan independientemente. Dentro de los grupos hay también

subfacciones, subfacciones dentro de las subfacciones, etc. (…). Y segundo,

está la aldea misma, casi enteramente endogámica, opuesta a todas las otras

aldeas de los alrededores y dentro de la jurisdicción de la riña de gallos (que

constituye la región del mercado); pero la aldea forma también alianzas con

algunas de sus vecinas contra otras en varios contextos políticos y sociales que

trascienden los intereses de la aldea misma. La situación exacta es pues, como

en todas partes en Bali, perfectamente distintiva; pero el esquema general de

la jerarquía de status y de las rivalidades entre grupos en alto grado

solidarios aunque con diferentes bases (y lo mismo ocurre entre los miembros de

los grupos) es enteramente común".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Juego profundo":

359.

Geertz afirma que el esquema general de esta matriz social

es común en todo Bali. Alguien podría llegar a pensar que está defendiendo el

modelo de generalización mediante el estudio de un caso típico, que critica

severamente en "Descripción densa", si no fuera porque en esa crítica lo que trata de distinguir es

el lugar de estudio del objeto de estudio, más que invalidar la generalización

empírica, sobre todo si va ligada a la inferencia teórica, como método de

ampliar la validez de los resultados de un estudio de caso.

The three worlds of Bali (Ira R. Abrams, 1979)

7. Cuentos y ardides literarios

Geertz concluye su análisis de la riña de gallos en Bali

señalando que es un medio de expresión del temperamento balinés y que tiene

además un carácter pedagógico. Como toda forma expresiva, la manera de obrar de

la riña de gallos es metafórica, trasladando conocimientos de un dominio

semántico (la sociedad balinesa) a otro (la riña de gallos).

"La función de la riña de gallos, si es lícito llamarla

así, es interpretativa: es una lectura de la experiencia de los balineses, un

cuento que ellos se cuentan sobre sí mismos".

"Para los balineses asistir a las riñas de gallos y

participar en ellas es una especie de educación sentimental. Lo que el balinés

aprende allí es cómo se manifiestan el ethos de su cultura y su sensibilidad

personal (…) cuando se vuelcan exteriormente en un texto colectivo"

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Juego profundo":

368; 369.

Resulta tentador realizar una crítica literaria de

"Juego profundo", siguiendo las directrices que expone el propio

Geertz en su obra El antropólogo como autor (1987). No es difícil encontrar en

el texto ardides literarios como los que él descubre en las obras de

Malinowski, Benedict, Lévi-Strauss y Evans-Pritchard, y que contribuyen a

producir autoridad en la descripción y la explicación etnográficas cuando flaquean los

fundamentos teóricos y empíricos.

Las cuatro primeras páginas del ensayo constituyen un buen

ejemplo de la retórica del "yo testifical", que Geertz atribuye a

Malinowski. En ellas describe cómo se produjo su entrada en el campo (la

aceptación por parte de los nativos de su presencia allí) como consecuencia de

una redada policial que tuvo lugar en el transcurso de una pelea de gallos en

la que se vieron envueltos fortuitamente él y su mujer. Por si esto no fuera

suficiente, a lo largo del texto nos ofrece reiteradas afirmaciones de su presencia

testimonial de lo que va contando, siguiendo el estilo de Malinowski:

"En las docenas de riñas de gallos que presencié en

Bali, nunca vi que se produjera un altercado sobre las reglas".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Juego profundo":

348.

Muchos pasajes recuerdan la simple y convincente retórica

con que Benedict describe el temperamento cultural de los zuñi, los dobu y los

kwakiult (kwakwaka'wakw) en Patterns of Culture (1934).

"Los balineses son tímidos hasta el punto de la

obsesión frente a la posibilidad de un conflicto. Oblicuos, cautelosos,

controlados, maestros del arte del disimulo, rara vez hacen frente a lo que

pueden eludir, rara vez ofrecen resistencia a lo que pueden evitar. Pero aquí,

en la riña, se pintan como seres salvajes y asesinos, con maníacas explosiones

de crueldad pulsional".

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Juego profundo":

366.

Geertz escribe con un estilo propio, que puede

caracterizarse como el opuesto al de Evans-Pritchard. Si las diapositivas

africanas de este último están redactadas en una prosa parca, clara, directa,

sin ornatos, que produce un efecto de naturalidad y realismo, las descripciones

balinesas de Geertz son sinuosas y están llenas circunloquios, anáforas,

metáforas, abundantes adjetivos y sustantivos abstractos, que dan una pátina de

complejidad a lo trivial.

"En la riña de gallos, el hombre y la bestia, el bien y

el mal, el yo y el ello, la fuerza creadora de la masculinidad excitada y la

fuerza destructora de la animalidad desencadenada se funden en un sangriento

drama de odio, crueldad, violencia y muerte. No sorprende que cuando —de

conformidad con la invariable regla-- el dueño del gallo vencedor se lleva a su

casa para comerlo el cuerpo del perdedor —a menudo desgarrado por su rabioso

dueño—, lo haga con mezclados sentimientos de embarazo social, satisfacción

moral, disgusto estético y júbilo caníbal; ni que un hombre que ha perdido una

importante riña se sienta a veces impulsado a destruir los santuarios de su

familia y a maldecir a los dioses, un acto de suicidio metafísico (y social),

ni al buscar imágenes terrenales para representar al cielo y el infierno los

balineses comparen el primero con el estado de ánimo de un hombre cuyo gallo

acaba de ganar en la riña y el infierno con el estado de ánimo de un hombre

cuyo gallo acaba de perder"

Geertz, Clifford. 1993 [1973], "Juego profundo":

345-6.

8. Referencias

Lectura obligatoria

- Geertz, Clifford. 1992 [1973]. "Juego profundo: notas sobre la riña de gallos en Bali", 339-372. En La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.

Películas

- A Balinese Trance Seance (Timothy Asch, 1980)

- Choqela. Only interpretation (John Cohen,1986).

- Forest of bliss (Robert Gardner, 1986)

- Jero on Jero. A Balinese Trance Seance Observed (Timothy Asch, 1981)

- The Cockfight (Judd T. Marrs, 1996).

- The three worlds of Bali (Ira R. Abrams, 1979)

Lecturas complementarias

- Geertz, Clifford. 1992 [1973]. "Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura", 19-40. En La interpretación de la cultura. Barcelona: Gedisa.

- Kuper, Adam. 2001 [1999]. "Clifford Geertz: La cultura como religión y como ópera", 95-145. En Cultura. La versión de los antropólogos. Barcelona: Paidós.

Lecturas recomendadas

- Geertz, Clifford. 1992 [1973]. "Persona, tiempo y conducta en Bali", 299-338. En La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa.

- Geertz, Clifford. 1999 [1980]. Negara. El Estado-teatro en el Bali del siglo XIX. Barcelona: Paidós.

- Geertz, Clifford, 1994 [1983]. "Géneros confusos: la refiguración del pensamiento social", 31-50; "«Desde el punto de vista nativo»: sobre la naturaleza del conocimiento antropológico", 73-92. En Conocimiento local. Barcelona: Paidós.

- Geertz, Clifford. 1989 [1988]. El antropólogo como autor. Barcelona: Paidós.

- Geertz, Clifford. 1996 [1995]. Tras los hechos: cuatro décadas, dos países y un antropólogo. Barcelona: Paidós.

Exposiciones online